Sono stati oltre 200 i millimetri d’acqua caduti da inizio anno nelle Marche. Una quantità importante che, almeno questa volta, non ha creato danni significativi e che rappresenterà una risorsa importante per la prossima estate. Ma siamo certi che a livello regionale si stia gestendo la risorsa più importante di tutte, l’acqua, nel migliore dei modi? Ne abbiamo parlato con Andrea Dignani, geologo con studio a Jesi esperto in questo campo.

Dottor Dignani quale è lo stato della gestione delle acque nelle Marche e quali sono gli aspetti fondamentali dietro a questa questione?

“Nella nostra regione le città costiere vivono grazie all’acqua delle sorgenti che proviene dai comuni montani. Spesso, infatti, i fiumi e le acque sotterranee costiere non hanno una qualità sufficiente per ogni tipo di uso, in particolare per quello potabile. L’acqua è una risorsa limitata e deve essere protetta e utilizzata in maniera sostenibile, in termini sia di qualità che di quantità. Ulteriore aspetto riguarda la corretta gestione territoriale dell’acqua. Quando questa è svolta in maniera inadeguata nelle aree interne, assistiamo ai ben noti fenomeni alluvionali che si abbattono, poi, nelle aree costiere. Questo è visibile nel caso dei fiumi Misa e Nevola dove, dalle zone più interne, i danni si sono abbattuti sino a Senigallia. In un contesto del genere una sbagliata conduzione agricola delle aree collinari aumenta la velocità dell’acqua e diminuisce il tempo di corrivazione, vale a dire il tempo impiegato dall’acqua piovana per defluire da un bacino idrografico.”

L’annosa questione della pulizia dei fiumi per evitare alluvioni, ma è sempre così?

L’annosa questione della pulizia dei fiumi per evitare alluvioni, ma è sempre così?

“L’approccio da tenere è certamente più articolato. Il nostro obiettivo deve essere aumentare la qualità e la quantità dell’acqua come risorsa. Infatti, se vogliamo avere una depurazione naturale (fatta da piante, funghi e batteri naturali) degli inquinanti presenti, è necessario favorire l’infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo, per aumentare la quantità delle acque sotterranee. In quest’ottica si pongono le operazioni di salvaguardia della continuità ecologica, con indiretti benefici anche di tipo paesaggistico, che gestiscono sia il terreno che la vegetazione ivi presente, senza tagli indiscriminati di piante e siepi. Per permettere un’infiltrazione dell’acqua nel terreno occorre che ci sia un territorio rugoso e poroso (come quello che ha siepi e filari di margine, vegetazioni lungo i fossi e aree forestali poco disturbate) e che l’acqua venga rallentata e catturata dal suolo. I fiumi devono avere anche loro un corso che rallenti l’acqua e che abbia delle aree dove, in caso di piena, l’acqua stessa si possa accumulare rallentando e non facendo danni.”

Una prospettiva ben diversa da quanto spesso posto in essere dai vari enti preposti alla manutenzione del nostro reticolo…

“Ovviamente le casistiche sono molte, così come la manutenzione di fossi o torrenti deve essere costante. Purtroppo, però, spesso l’attuale modello progettuale ancora porta ad avere letti rettilinei e fondi scabri, a scavare nel letto dei fiumi (cosa che potrebbe aver localmente benefici) ed eliminare e ridurre la vegetazione delle sponde. Al tempo spesso i campi sono sempre più spesso coltivati a ritocchino (ovvero lungo le linee di massima pendenza) invece che lungo le curve di livello. L’eliminazione della vegetazione ripariale, specialmente lungo il reticolo secondario, velocizza la corrente, diminuisce il tempo di corrivazione e trasforma la gran parte dell’energia potenziale, dovuta al dislivello, in energia cinetica, legata alla velocità. Elementi dai quali derivano poi alluvioni, erosioni e criticità di vario tipo.”

Ma gli aspetti fino ad ora descritti (necessità di garantire acqua alla popolazione in ogni momento dell’anno e protezione da eventi catastrofali) come possono coniugarsi fra loro?

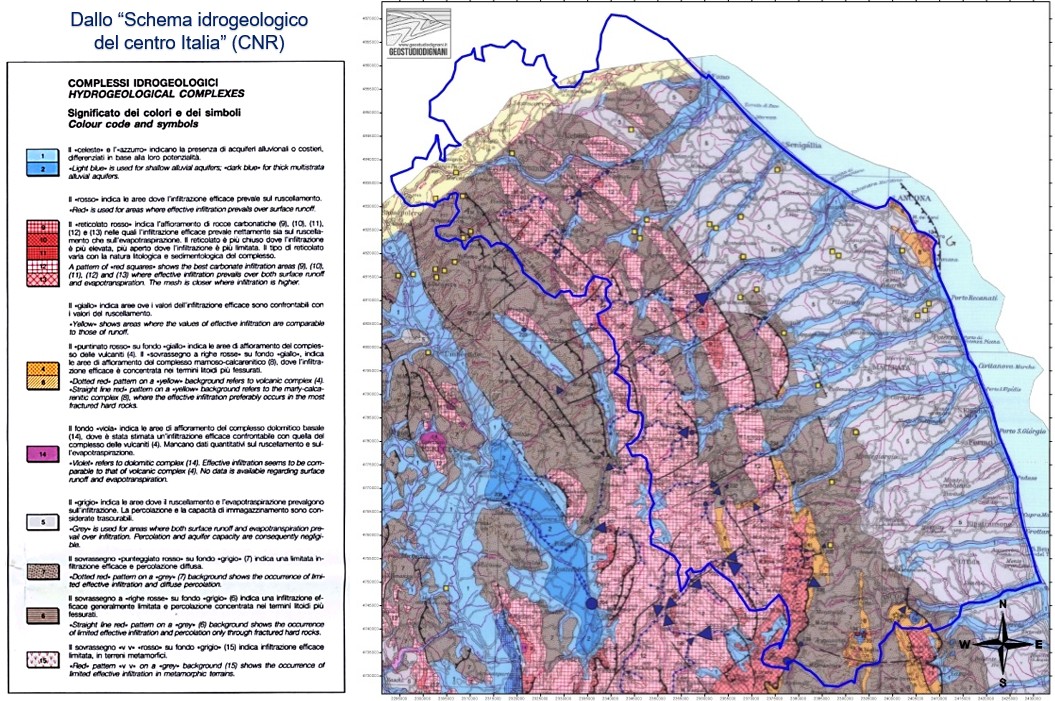

“Le Marche si caratterizzano per due aspetti importanti. Il primo è che abbiamo dei fiumi a carattere torrentizio, con una naturale tendenza a una velocizzazione delle correnti idriche verso l’Adriatico. Il secondo è che le zone interne sono alimentate in larga misura dalle precipitazioni, quindi dal deflusso idrico superficiale. Due aspetti che possono apparire contraddittori, i nostri fiumi a carattere torrentizio non hanno tutta quella capacità di alimentare gli acquiferi descritti, di fronte a queste caratteristiche idrogeologiche. Certamente la gestione fin qui attuata non ci ha premiato. Abbiamo gestito i nostri fiumi nella concezione di esasperare le naturali caratteristiche di torrenti estremamente veloci nel deflusso. Una visione puramente idraulica del deflusso, rapido e veloce verso il mare. Per attuare una tale gestione fluviale, oltre a perdere tutte le funzioni naturali di un fiume, habitat, autodepurazione, funzioni ecologiche, laminazione delle piene, non abbiamo favorito quella infiltrazione naturale dell’acqua negli acquiferi, che sono i grandi accumulatori di acqua della nostra regione. Occorre ripartire da qui non solo per garantire benefici alla popolazione, ma anche alle attività produttive.”

La distribuzione della popolazione marchigiana di certo non aiuta.

“Certamente questo è un ulteriore aspetto da rilevare. Negli ultimi decenni gli abitanti si sono concentrati nelle zone più vicine al mare, quindi a valle dei fiumi, a ridosso delle foci e della costa. Circa il 75% della popolazione regionale popola le fasce costiere occupando, spesso, aree di pertinenza fluviale di foce. Negli attuali strumenti di gestione del rischio idrogeologico, vengono perimetrate fra le zone di foce e costiere numerose aree a rischio esondazione con pericoli per i beni, le infrastrutture e anche la vita umana.”

Quindi parte della gestione fino ad ora portata avanti – pulizia totale di ogni corso d’acqua e “raddrizzamento” dei letti dei fiumi – potrebbe essere controproducente?

“Diciamo che velocizzare la corrente idrica verso valle va in contrasto con la sicurezza delle zone e dei cittadini. Il cambiamento di gestione deve considerare di utilizzare le aree interne per la laminazione delle piene e permette un deflusso controllato e sicuro dei nostri fiumi verso la costa.”

La sfida principale è dunque quella di coniugare sicurezza della popolazione ed accumulo idrico per le aree interne!

“Esattamente, la gestione sostenibile del reticolo idrografico deve tenere conto delle problematiche di sicurezza che vanno ad aumentare verso la costa e, al tempo stesso, delle esigenze di accumulo idrico nelle zone interne dove sono presenti importanti complessi idrogeologici. Due aspetti questi messi in crisi dall’attuale cambiamento climatico, che comporta lunghi periodi di siccitosi con alte temperature e, al contempo, precipitazioni sempre più concentrate in pochi eventi/anno, con portate importanti dei fiumi che innescano alluvioni sempre più distruttive.

Risulta opportuna un’inversione di gestione del territorio con un nuovo modello di gestione territoriale per la valorizzazione delle aree interne al fine di riqualificare i versanti, le aree forestali, il reticolo idrografico minore, i fiumi nelle zone montane con l’obiettivo di rallentarne il deflusso. Serve un migliore approccio per amministrare il territorio al fine di favorire l’accumulo idrico, con una sempre più efficace capacità, ed una adeguata infiltrazione nel suolo per ricaricare le fonti di acqua e portate fluviali sostenibili e calibrate per garantire un deflusso lento ma costante, così da non mettere in pericolo le città costiere.”

Una strategia articolata, ma che permetterebbe anche un miglioramento della qualità della ‘acqua?

“Più rendiamo il territorio “rugoso” (scabro) meglio riusciamo a rallentare le piogge e la qualità dell’acqua migliora. Così aumenta non solo il tempo di contatto, ma anche l’area di contatto con il suolo. Le piante, poi, attuano i processi di fitodepurazione e depurazione microbiologica. Queste sono azioni che incrementano la qualità e la quantità di risorse idriche superficiali e sotterranee, riducendo il rischio di alluvioni e al contempo l’erosione del suolo. L’effetto locale è aumentare l’acqua nei suoli garantendone anche la qualità. Gli effetti positivi ottenuti da una gestione di questo tipo sono facilmente intuibili anche per l’agricoltura, l’allevamento, per la gestione di eventuali incendi e per l’intera collettività.”